“Bandido bom é bandido morto.” Essa frase, repetida à exaustão nas redes sociais e rodas de conversa desde a ascensão do bolsonarismo, sintetiza um desejo primitivo e perigoso: o da justiça imediata, sem mediações, sem reflexão, sem Estado de Direito. É exatamente esse tipo de pensamento que o anime Death Note coloca em xeque, ao narrar a trajetória de Light Yagami, o estudante que, ao receber um caderno capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito ali, decide tornar-se o “Deus do novo mundo” — o Kira.

Nesta semana a máxima “bandido bom é bandido morto” tornou-se ainda mais vociferada nas redes sociais, graças a “megaoperação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro”. O saldo da “brincadeira” passou dos 120 mortos. De acordo com o governador do Rio, todos bandidos e traficantes. A ação teria sido motivada para cumprir 100 mandados de prisão, entretanto apenas 1 chefe do Comando Vermelho teria sido capturado. Todos os mortos supostamente são “peixes pequenos”.

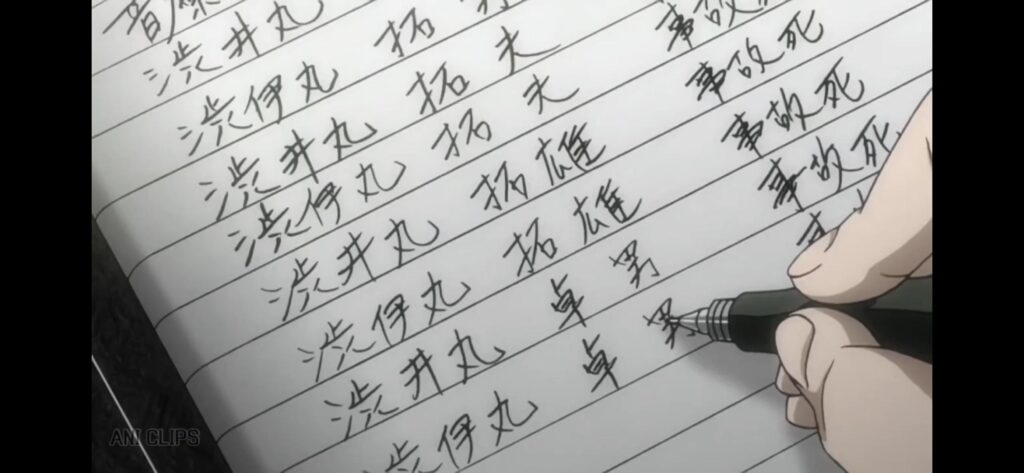

Cada nova operação policial, cada corpo exibido, cada vídeo que mostra “traficantes abatidos” parece trazer um alívio mórbido para uma parcela da população que acredita estar vendo a justiça ser feita. Nas redes sociais, parte dos internautas se apressaram a dizer que esses traficantes não são vítimas como disse o presidente Lula, mas sim bandidos que mereciam ser metralhados e executados sem qualquer julgamento. Ora, não se trata de defender bandidos, como já sei que você jovem revoltoso vá me acusar de estar a fazer, mas sim, quero aproveitar essa oportunidade para refletir sobre o episódio fazendo uma analogia a um anime que foi febre nos anos 2000 (e que reassisti recentemente). Esse deleite diante da morte — essa catarse coletiva — é o mesmo que move o universo de Death Note, onde a justiça se confunde com vingança e o senso moral se dissolve no prazer de eliminar o “mal”.

Kira, assim como os que bradam frases de ódio travestidas de moralidade, acredita que o mundo só será “limpo” quando os criminosos forem eliminados. Seu discurso é sedutor: quem nunca desejou que os “maus” pagassem de imediato pelos seus crimes? No entanto, o que começa como uma suposta cruzada pela justiça rapidamente se transforma em uma tirania. Light se convence de que tem o direito de decidir quem vive e quem morre sem ponderar se deve ser respeitado o processo legal — exatamente como aqueles que, nas redes, comemoram execuções e pedem a morte de quem julgam “inimigos do bem”. É importante nesse parágrafo destacar que no Brasil não existe pena de morte na Constituição. Naturalmente que quem atira contra policiais esta incorrendo no risco de ser abatido, entretanto é público e notório que houveram execuções. Dois casos em particular chamou a minha atenção: uma pessoa sabidamente não era traficante, mas sim morador de rua; e quatro jovens estavam correndo assustados das saraivadas de bala (esse caso foi trazido à tona pelo Deputado Otoni de Paula).

Em Death Note, Light Yagami começa com uma intenção nobre: livrar o mundo dos criminosos. Digo nobre aqui, pois quem nunca imaginou que bandidos de fato deveriam ser eliminados a fim de construir uma sociedade de pessoas trabalhadoras e honestas? O problema é que ele (Light), como muitos dos que aplaudem chacinas, acredita que o mal pode ser extirpado pela força, e que os fins justificam os meios. Escreve nomes, observa as mortes e sente satisfação — o mesmo prazer que hoje muitos sentem ao ver traficantes ou supostos traficantes tombando em operações no Rio. Mas, assim como no anime, a cada nova morte, o problema não desaparece: ele apenas se reinventa, alimentado pela mesma violência que se tenta combater. Alguém aqui acredita realmente que o RJ está mais seguro agora? Você não precisa se deixar convencer pelas minhas palavras, mas rememorar um fato histórico deve responder a essa questão: em 1992 ocorreu a chacina no PCC que tirou a vida de 111 pessoas.

Um ano após o massacre do Carandiru, criou-se o PCC, a facção criminosa mais poderosa do país – inclusive o “código de ética” do grupo cita o episódio. Poucos anos após, em 2006, a facção fez algo impensável: decretou um toque de recolher que parou todo o Estado. Nem mesmo policiais se atreviam a sair nas ruas naquele dia. Há poucos meses descobriu-se que o PCC possui tentáculos na Faria Lima, no Congresso, move bilhões de reais em drogas na rota América do Sul x América do Norte. A moral aqui é que não fosse o justiçamento no Carandiru, certamente hoje não teríamos esse problemão chamado Primeiro Comando da Capital.

Jair Messias Bolsonaro disse certa vez que deveriam ter matado mais no Carandiru. Se aquelas 111 mortes foram o estopim para a criação de um grupo tão proeminente, nada me leva a crer que mesmo se matasse absolutamente todos os internos do referido centro de detenção, o PCC não teria sido criado. O bolsonarismo bebe dessa fonte emocional e irracional – a de que basta matar para acabar com a serpente. A figura de Bolsonaro, assim como Kira, foi elevada por seus seguidores a um patamar quase divino. Ele se tornou um mito — não um político comum, mas um “escolhido” para eliminar os “corruptos”, os “vagabundos”, os “inimigos da nação”. O culto à sua personalidade não se baseia em reflexão política, mas em fé cega, em uma crença messiânica de que alguém, purificará o mundo com as próprias mãos.

O justiçamento é uma ilusão perigosa, uma fuga emocional diante de uma realidade complexa. A criminalidade no Rio não nasce de um indivíduo, mas de um sistema de desigualdades históricas, da ausência do Estado e da corrupção que contamina todas as esferas de poder. Achar que a execução de criminosos é solução, é como achar que o caderno de Kira realmente tornaria o mundo melhor. No fundo, é uma fantasia infantil de controle sobre o caos. Digo mais, o que não vai faltar no Complexo do Alemão é mão de obra para substituir os 120 mortos no RJ. Muito pelo contrário, essa ação tem tudo é para tornar o grupo mais violento, vingativo e sedento por mais armas, mais homens e recursos para se defender melhor nas próximas investidas. E como será que eles vão fazer para comprar mais armas? Te dou um segundo para pensar! Cidade de Deus já mostrou como o crime se organiza quando combalido: com mais assaltos. Adivinha para quem vai sobrar no final das contas, quando o Comando Vermelho precisar de mais dinheiro para comprar mais armas? A população, naturalmente.

A ironia é que Death Note mostra com clareza onde o caminho do justiçamento impensado leva: à corrupção do ideal de justiça. Quando o poder de punir passa a depender apenas da vontade de um indivíduo, a justiça desaparece. Kira mata inocentes, manipula provas, destrói vidas em nome de sua “missão divina”. Assim também o bolsonarismo, em sua ânsia por “acabar com a criminalidade”, ignora os direitos humanos, relativiza a violência policial e aplaude execuções sumárias.

A figura de Bolsonaro se encaixa perfeitamente nesse enredo. Assim como Kira, ele se vendeu como o “homem que teria coragem de fazer o que precisa ser feito” — alguém disposto a matar o “mal” em nome do “bem”. E, assim como Light Yagami, construiu uma legião de seguidores que o veneram cegamente, celebrando cada ato violento como se fosse uma purificação. O discurso do “bandido bom é bandido morto” é o Death Note brasileiro: não um caderno, mas uma ideologia que dá às pessoas a falsa sensação de que estão participando de um ato de justiça.

E se Kira representa o justiçamento travestido de justiça, L — o detetive que o persegue — simboliza outro tipo de distorção: a do investigador que acredita que o fim justifica os meios. Frio, calculista e obcecado pela verdade, L se aproxima perigosamente do mesmo autoritarismo que tenta combater. Ele ignora procedimentos legais, manipula informações e coloca vidas em risco para alcançar seu objetivo.

Near e Mello, que sucedem L em sua investigação, representam outra camada do debate. Near age com frieza, raciocínio e estratégia — lembrando os setores institucionais e jurídicos que, depois do caos, buscam restaurar uma ordem racional e técnica. Já Mello, impulsivo e violento, encarna o radicalismo de grupos que, mesmo após perceberem a decadência do bolsonarismo, continuam alimentando o ódio e o ressentimento como forma de ação política.

Até mesmo os shinigamis (seres indiferentes ao sofrimento humano, que assistem tudo de cima, rindo do caos) lembram os articuladores políticos e empresários que lucraram com o clima de polarização e destruição do país, observando de longe as consequências de um Brasil em frangalhos.

No fim, Death Note desmonta o mito da justiça perfeita. Mostra que o desejo de punir é, muitas vezes, um impulso infantil, nascido da impotência diante do caos. A diferença entre Kira e seus seguidores e a sociedade que o condena é tênue, ambos querem acreditar que a justiça é simples, quando na verdade ela é complexa, dolorosa e exige limites.

O prazer em ver o outro morrer — mesmo o “culpado” — é o que há de mais perigoso. É o ponto em que a sociedade cruza a linha entre o humano e o monstruoso. Kira acreditava que estava salvando o mundo, mas o que realmente fazia era moldá-lo à sua própria régua. O Brasil, com sua ânsia por sangue e justiça instantânea, corre o mesmo risco: transformar o horror em espetáculo, a barbárie em política, e o medo em combustível para o autoritarismo.

O verdadeiro horror de Death Note não está no caderno que mata, mas na facilidade com que tantos de nós, se o tivéssemos em mãos, escreveríamos o primeiro nome sem hesitar, acreditando, como Kira e como tantos iludidos, que o mundo seria melhor se apenas “os bons” sobrevivessem. No fim, Death Note é um aviso: quando a sociedade começa a se deleitar com a morte, já perdeu a capacidade de distinguir o que é justo do que é apenas vingança. E, como no anime, o que resta é o vazio, o silêncio depois do tiro, o eco de uma frase que revela mais sobre quem a repete do que sobre quem morre: “bandido bom é bandido morto.”